Monitoraggio magnetico

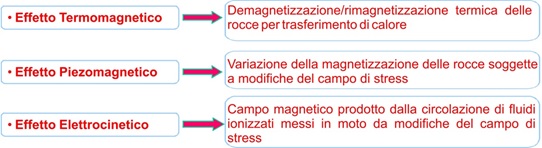

La risalita e l’accumulo di magma all’interno dell’edificio vulcanico causano variazioni nel campo di sforzo, nello stato termodinamico e nella circolazione dei fluidi che inducono segnali magnetici a breve, medio e lungo periodo in funzione dei processi in atto. Significative variazioni del campo magnetico sono attese durante la ripresa di attività in vulcani basaltici le cui rocce sono costituite da una grande quantità di minerali magnetici, i quali cambiano la loro magnetizzazione o quando sono soggetti ad una variazione di temperatura (effetti termomagnetici), o quando sono sottoposti ad un campo di sforzo (effetti piezomagnetici). Ulteriori meccanismi come circolazione di fluidi ionizzati (effetti elettrocinetici), processi di generazione di carica, variazioni di resistività indotte da sforzi di taglio ed effetti magnetoidrodinamici possono contribuire a generare correnti elettriche che inducono variazioni nel campo magnetico.

La rete magnetica dell’Etna

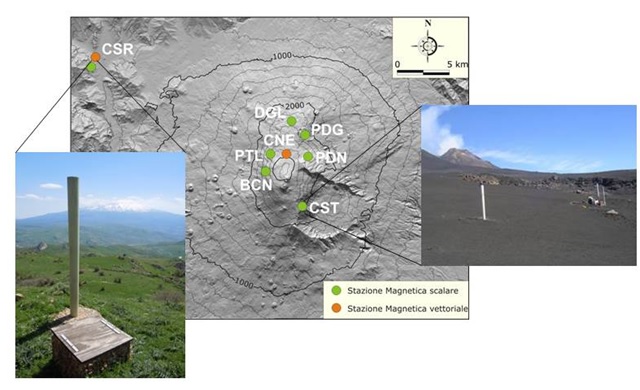

La Sezione di Catania può vantare una tradizione più che ventennale di osservazioni magnetiche condotte sui principali vulcani italiani, ma è soprattutto dal 1998, quando è stata installata la rete permanente per il monitoraggio dell’Etna, che le osservazioni hanno assunto un carattere sistematico superando la fase pionieristica.

Nel triennio 2005- 2007 la rete è stata aggiornata e potenziata ed al momento si avvale di 7 stazioni remote. Ogni stazione remota è equipaggiata con un magnetometro ad effetto Overhauser GSM-90 (sensitività 0.01 nT), per la misura del campo totale, ed è collegata via telefono cellulare ad Internet, per distribuire i dati anche ad operatori distanti. Dei 7 magnetometri scalari 6 sono installati sull’edificio vulcanico (CST, BCN, PTL, PDN, PDG e DGL) lungo un profilo Sud-Nord che attraversa la zona sommitale ed 1 è installato più ad ovest sui Monti Nebrodi nella stazione di riferimento di Cesarò (CSR) posta a circa 27 km di distanza.

Le stazioni di CST e PDG hanno una configurazione gradiometrica, cioè ciascuna stazione è fornita di due sensori magnetici posti ad una distanza orizzontale di circa 50 m l’uno dall’altro.

Ai 7 magnetometri scalari se ne aggiungono 2 vettoriali, 1 installato sull’alto versante settentrionale dell’Etna (CNE) e 1 a Cesarò (CSRV).

Le stazioni remote effettuano simultaneamente una misura del campo magnetico terrestre ogni 5 s e sono dotate di un ricevitore GPS (Global Positioning System) per controllare la sincronizzazione delle letture. I dati sono telemetrati una volta al giorno a Catania o più frequentemente se necessario. I siti sono stati accuratamente testati prima dell'installazione delle stazioni e l'ispezione ha rivelato dei gradienti magnetici inferiore a 50 nT / m ed una bassa ampiezza del rumore locale.

La rete magnetica dell’Etna

Monitoraggio clinometrico

I clinometri sono dispositivi capaci di misurare variazioni di inclinazione della superficie terrestre con estrema precisione. Le misure di inclinazione in continuo sono molto utili per il monitoraggio delle deformazioni in aree vulcaniche rappresentando un metodo rapido per l’individuazione e lo studio di precursori di attività eruttiva.

Rete Clinometrica

La Rete Clinometrica Permanente dei Vulcani Siciliani è attualmente costituita da 25 stazioni, che sono ubicate su Etna, Vulcano e Stromboli.

La maggior parte delle stazioni utilizzano clinometri elettronici a bolla installati in fori profondi tra i 10 e i 30 metri. Inoltre è attivo un clinometro fluido a braccio lungo installato presso l’Osservatorio di Pizzi Deneri a 2830 metri di quota, lungo 2 tunnel della lunghezza di 80 metri.

I segnali sono generalmente acquisiti con campionamento al minuto e trasmessi a Catania dove vengono archiviati, e visualizzati in tempo reale.

Variazioni d’inclinazione da settimane a mesi evidenziano periodi di sollevamento ed abbassamento dell’edificio vulcanico che possono rispettivamente precedere e seguire un’eruzione. Variazioni molto rapide del segnale (da ore a giorni) si osservano durante le intrusioni magmatiche che precedono la propagazione di fratture eruttive.

I clinometri sono capaci di registrare variazioni di lieve entità legate all’approssimarsi di fontane di lava all’attività stromboliana ed anche in corrispondenza di terremoti locali.

Figura 1. Mappa della Rete Clinometrica Permanente dei Vulcani Siciliani

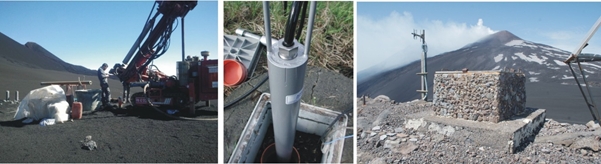

Figura 2. Fasi realizzative di una stazione clinometrica in foro: perforazione, posizionamento del clinometro ed infrastruttura di ricovero per i sistemi di alimentazione, acquisizione e trasmissione dati.

Monitoraggio gravimetrico

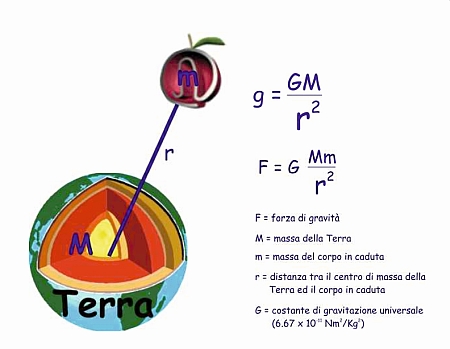

Si definisce gravimetria la scienza che studia la gravità terrestre.

Il valore del campo gravitazionale in un dato punto viene misurato con strumenti chiamati gravimetri.La legge di gravitazione universale scoperta da Isaac Newton nel 1687, afferma che due corpi si attirano con una forza che è direttamente proporzionale alle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Questa forza è chiamata forza o attrazione gravitazionale ed è espressa dalla seguente relazione:

Quando si effettuano le misure della gravità sulla superficie terrestre, solitamente non si fa riferimento alla forza gravitazionale ma piuttosto all'accelerazione gravitazionale g. L'accelerazione gravitazionale è indice della rapidità con cui cambia la velocità di un corpo sottoposto alla forza gravitazionale ed è direttamente proporzionale alla massa della Terra M e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra il centrodelle due masse, r.

Variazioni temporali nell’accelerazione di gravità possono essere l’effetto di:

- fenomeni di ridistribuzione di massa che si verificano all’interno della Terra (migrazione di fluidi magmatici; variazioni di densità di corpi magmatici statici, soprattutto per variazioni nel contenuto di volatili; variazioni del livello dei fluidi presenti in un mezzo poroso; ecc.);

- variazioni di distanza tra il punto di misura ed il centro di massa della Terra (es. innalzamento o abbassamento del suolo per effetto di fenomeni tettonici o vulcano-tettonici).

La rete gravimetrica dell’Etna

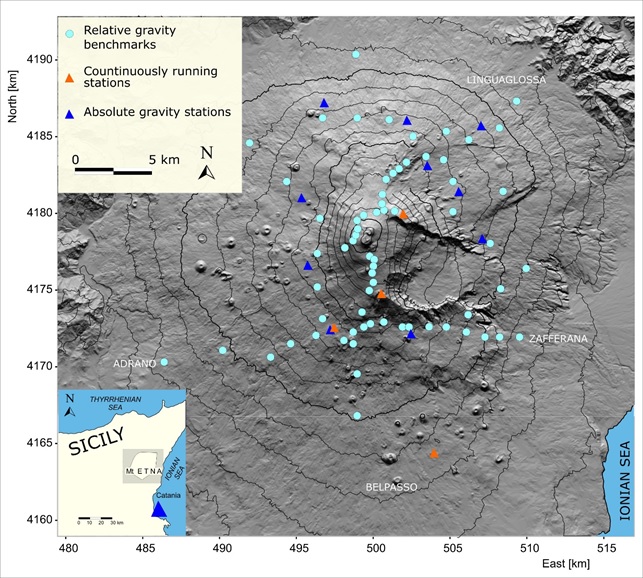

La rete gravimetrica dell'Etna ha raggiunto, nel corso degli anni, una configurazione ottimale, sia in termini di numero di punti di osservazione, che di distribuzione sulla superficie del vulcano (Figg. 1 e 2). Attualmente la rete comprende:

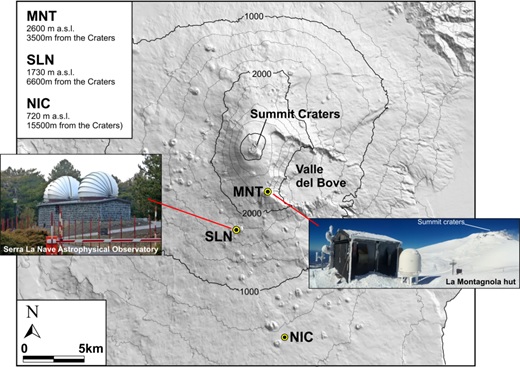

- 3 stazioni in acquisizione continua equipaggiate con gravimetri relativi a superconduttori (modello iGrav, prodotto da GWR) e installate tutte nel versante meridionale del vulcano, a Nicolosi (NIC - 700 m s.l.m.; iGrav#20), a Serra La Nave (SLN - 1740 m s.l.m.; iGrav#16) e Montagnola (MNT - 2600 m s.l.m.; iGrav#25). Si tratta di gravimetri ad alta sensibilità ed elevata precisione, che non risentono dell’effetto dei perturbatori meteorologici e non sono praticamente affetti da deriva strumentale (minore di 0.5 µGal/mese). Il loro utilizzo permette di acquisire in continuo e con altissima precisione variazioni gravimetriche che si sviluppano su periodi tra i minuti e gli anni (costituiscono una rete unica al mondo, dato che si tratta dei primi gravimetri a superconduttori istallati su un vulcano attivo);

- 1 stazione in acquisizione continua equipaggiata con un gravimetro relativo a molla (modello gPhone, prodotto dalla Microg La Coste), installata a Pizzi Deneri (PDN - 2820 m s.l.m.), nel versante nord orientale del vulcano;

- 80 capisaldi per misure relative discrete, distribuite sul vulcano a quote comprese tra 500 m e 3100 m s.l.m. I capisaldi costituiscono elementi distinti, interconnessi attraverso alcune stazioni comuni, che possono essere misurati anche indipendentemente. La periodicità con la quale vengono eseguite le misure lungo i singoli elementi della rete è normalmente compresa tra un mese ed un anno ed è funzione dell’attività del vulcano, dei vincoli logistici e delle condizioni climatiche. La serie storica attualmente disponibile copre l’ultimo ventennio e permette di studiare anche i fenomeni a più lenta evoluzione;

- 13 stazioni per la misura assoluta dell’accelerazione di gravità (misure discrete) e per la misura del gradiente verticale di gravità. I caposaldi per misure discrete sono raggruppati in elementi distinti che possono essere misurati separatamente o congiuntamente agli altri elementi della rete (metodo ibrido).

L'osservazione di variazioni gravimetriche di breve e lungo periodo, ha permesso di studiare l’evoluzione nello spazio e nel tempo di processi magmatici che hanno interessato il sistema di alimentazione dell'Etna nel corso degli ultimi 20 anni: risalita del magma da zone di stoccaggio profonde; processi di intrusione da camere magmatiche superficiali; attivazione di aree di rift; accumulo di fasi gassose prima di fenomeni esplosivi.

Fig. 1 – Rete gravimetrica per il monitoraggio dell’Etna.

Fig. 2 – Rete gravimetrica in registrazione continua all’Etna equipaggiata con gravimetri a superconduttori modello iGrav.

Monitoraggio geodetico

Misure GPS/GNSS

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di derivazione militare satunitense, utilizzato dalla metà degli anni ottanta anche per lo studio della forma della Terra (Geodesia). L'utilizzo a scopi geodetici del GPS si basa sul principio dell'interferometria applicato ai segnali radio emessi da particolari satelliti artificiali che vengono captati da ricevitori posti sulla superficie terrestre. Questi dati, opportunamente elaborati, permettono di conoscere la distanza 3 D (nello spazio) tra due capisaldi e quindi di risalire alle coordinate di una rete di capisaldi con elevatissima precisione (errori inferiori ad 1 cm). E' una tecnica spaziale perché, pur essendo eseguita tramite strumentazione collocata sulla superficie terrestre, si basa su segnali emessi da veicoli spaziali in orbita (satelliti).

Oggi si parla di sistema GNSS (Global Navigation System Signals), in quanto l’attuale strumentazione è in grado di ricevere ed elaborare i segnali di altri sistemi di posizionamento satellitari di altre nazioni, quali il sistema GLONASS (Russo) o il Galileo (Europeo) oltre al GPS americano.

Misura GPS su caposaldo con treppiedi, ormai sostituiti a causa della minore precisione

I principali vantaggi della tecnica GPS per misurare le deformazioni del suolo sono quelli di poter effettuare misure che collegano punti tra loro non visibili ed in qualunque condizione meteorologica; le tecniche GNSS sono applicate allo studio e monitoraggio delle aree vulcaniche e sismogenetiche della Sicilia dalla fine degli anni '80 eseguendo campagne di misura sulle fitte reti Geodetiche Discrete. Queste reti hanno subìto, nel corso anni, una continua espansione ed evoluzione per ampliare le arere di indagine e per migliorare il dettaglio nella misura del campo di deformazione. Ad esempio, sull'Etna la rete GPS discreta è passata da 9 capisaldi (su treppiede) nel 1988 a quasi un centinaio (autocentranti) oggi, con alcune sotto-reti molto fitte per lo studio di alcune strutture particolarmente attive come la faglia della Pernicana e la faglia di S. Leonardello; le misure su quest'ultima faglia sono state avviate con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori nell'ambito del Progetto "Laboratorio di Geodinamica - le scuole per il Territorio"

Caposaldo geodetico su colonnina

Inoltre, la tecnologia GNSS è attualmente in grado di acquisire dati di posizione ad elevata frequenza (da 1 a 20 Hz), mettendo i ricercatori in condizione di monitorare movimenti legati ad eventi molto veloci sulle stazioni delle reti GPS permanenti (p.e. l'apertura di fratture eruttive o il movimento del suolo in occasione di eventi sismici particolarmente forti).

Caposaldo GPS tipo "autocentrante" (in lontananza il vecchio su treppiede)

Geodimetro e Stazione Totale

Lo strumento che misura le distanze è il geodimetro o distanziometro (tecnica EDM). Questo strumento ha consentito per anni la misura delle deformazioni orizzontali (variazione di distanza tra due capisaldi) con precisione molto elevata (5 mm 1 mm/Km), consentendo l’avvio pioneristico delle misure delle deformazioni del suolo negli anni ’70, sino ai primi anni di questo secolo.

La tecnica geodimetrica è una tecnica di geodesia "terrestre", in quanto totalmente basata su strumentazione collocata sulla superficie terrestre. Il principio di funzionamento è basato sull'invio di un raggio di luce ad un riflettore e sulla misura del tempo che il raggio impiega a raggiungere il bersaglio e tornare. Poiché questo tempo è molto piccolo si misura lo sfasamento tra l'onda uscente e l'onda rientrante. Da questo si ottiene la distanza D introducendo nel calcolo la velocità della luce.

Da ciascun punto di stazione (ove viene collocato il geodimetro) vengono misurate le distanze dagli altri punti (ove vengono collocati i riflettori). Ciascun punto, nella maggior parte dei casi, viene misurato da più stazioni per ottenere un alto numero di collegamenti e di vincoli, per questo si parla di Reti Geodetiche terrestri.

Per scopi topografici e geodetici, alle misure di distanza è necessario associare anche misure angolari di precisione per il posizionamento 3D dei punti sulla superficie terrestre; lo strumento in grado di misurare gli angoli orizzontali e verticali, con precisioni di circa 1", è il Teodolite.

Queste tecniche sono state usate per anni, sin dalla fine degli anni ’70, per le misure delle deformazioni del suolo. Le tecniche satellitari, come il GPS, hanno via via sostituito le tecniche ottiche, non tanto per le precisioni, quanto per la maggiore facilità di esecuzione, non essendo più necessaria l’inter-visibilità tra i punti.

Attualmente le misure distanziometriche ed angolari vengono eseguite da contemporaneamente strumenti detti "Stazioni Totali" che accorpano le capacità di un geodimetro e quelle di un teodolite. Sono strumenti elettronici evoluti, in grado non solo di eseguire le misure, ma anche di memorizzare i risultati ed eseguire calcoli preliminari per il posizionamento e tracciamento di punti

Inoltre, alcuni di questi strumenti sono robotizzati, per poter eseguire autonomamente dei cicli di misura ed essere controllati da remoto, come il sistema Theodoros installato a Stromboli, che ha consentito il monitoraggio della Sciara del Fuoco, inaccessibile e pericolosa, e della subsidenza del delta lavico formatosi con l’eruzione del 2007.